【レッスン動画】ノルウェーの森(ビートルズ) を攻略!

こんにちは!

今回はビートルズ、ノルウェーの森の弾き方の動画です。

前回あいみょんさんの愛の花と同様に6/8拍子の曲でさらにバッキングにメロディーが加わったリズムギターです。

ぜひチャレンジしてみてくださいね。ご質問は動画コメントまでお寄せください。

動画の最後にオチがあります。

BLOG, ♪レッスン動画 ギターレッスン|ギター中級者|ギター初心者|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2024.2.21

こんにちは!

今回はビートルズ、ノルウェーの森の弾き方の動画です。

前回あいみょんさんの愛の花と同様に6/8拍子の曲でさらにバッキングにメロディーが加わったリズムギターです。

ぜひチャレンジしてみてくださいね。ご質問は動画コメントまでお寄せください。

動画の最後にオチがあります。

BLOG, ♪レッスン動画 ギターレッスン|ギター中級者|ギター初心者|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2024.2.21

今日は新しいカバー動画をアップしました。

ビートルズのノルウェーの森です。大変有名な曲ですね。

アコースティックギターのフレーズが歌とそのまま同じになっていて、印象的ですね。

理論的には、ミクソリディアン・スケールという旋律が使われています。

こういった雰囲気の強い楽曲にはよく使われますね。

今後も様々なコンテンツを配信予定にしています。チャンネル登録よろしくお願い致します。

BLOG, ♪講師演奏 アコースティックギター|エレキギター|ギターレッスン|ギター初心者|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2024.2.14

こんにちは!

今回は前回に引き続き、愛の花のギターの弾き方動画を作成いたしました。

6/8拍子の曲で少し慣れない弾き方かもしれませんが、

興味のある方はぜひチャレンジしてみてくださいね。

ご質問は動画コメントまで!

BLOG, ♪レッスン動画 アコースティックギター|エレキギター|ギターレッスン|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2024.2.2

こんにちは!

BGS田中です。ブログをご覧頂きありがとうございます。

久しぶりの投稿になりました。

今回は久しぶりにカバー動画をアップしました。

ぜひご覧くださいね!

チャンネル登録もよろしくお願い致します。

BLOG, ♪講師演奏 アコースティックギター|エレキギター|ギターレッスン|ギター初心者|伊丹ギター教室|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2024.1.23

こんにちは!

最近寒くなり、急に秋が到来しましたね。

さてバーズアイギタースクールでは、この秋にギターを始めたい方のための『秋の応援キャンペーン』を開始致します!

2023年10月より11月末までにご入会いただいた生徒様に3つの特典でギターライフをサポート♪

ぜひこの機会にレッスンを始めて素敵な音楽ライフをスタートしてみませんか?

詳しくは下部の画像をクリック♪

BLOG, ♪教室の日常 アコースティックギター|エレキギター|ギターレッスン|伊丹ギター教室|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2023.10.11

今日はビギナーさんがよく見落としがちな、ギターの親指の初歩的ポイントについて、いくつか解説していきたいと思います。

本日のメニューはこちらです!

それでは行ってみましょう!

ギターの演奏において、親指はどのような役割があるのでしょうか?

意外と意識されないのですが、親指は表に出ている人差し指から小指までのバランスを取る役割があります。

安定したフィンガリングができるようになります。

また、チョーキングやビブラート等のテクニックも安定してできるようになります。

【通常フィンガリングの場合】

例えば、1から4フレットまで、人、中、薬、小指の順番に指を置いていくとします。

このような場合に、親指が一緒に動いてしまっていませんか?

上手な人は、わざわざ親指まで動かさずに、真ん中に置いて1から4まで指を動かしていくのです。

ここでポイントです!

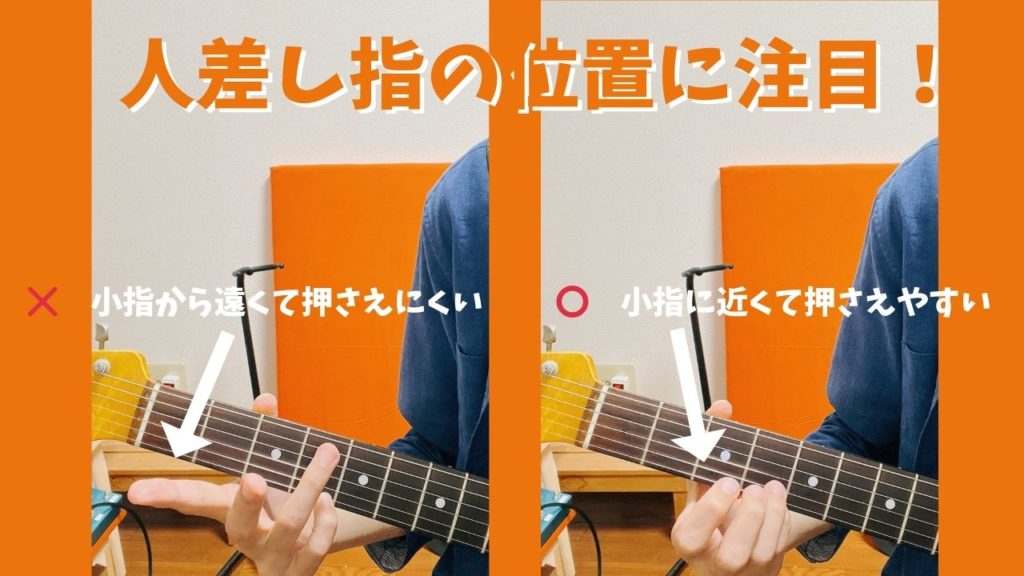

親指を真ん中(この場合は2フレット付近)に置くのは伝わったかと思うのですが、小指で4フレットを押さえたときに人差し指の位置を見てみましょう。

次の写真の左のように、人差し指の位置が1フレットあたりで止まってしまうと、とてもしんどいはずです。

写真の右のように小指を押さえているときは、人差し指を小指側に少し移動させてください。すると少し楽に感じると思います。

ある程度の経験者になると、柔軟なフィンガリングが身についているので親指がどのような位置でも、ある程度自由に指が動くようになるのですが、初めのうちはこのようなことに気を配ると演奏がしやすくなると思います。

【チョーキングの場合】

チョーキングの場合は、親指をネックの前に出さないと、表に出ている【指の力】だけで弦を曲げようとしてしまいますので、表に出ている指に大きな負担がかかります。

そこで親指をネックの前に出して上げると、手首から前腕全体の力まで利用できるため、チョーキングのような力の必要なテクニックが行いやすくなります。

このように親指が起点となり、演奏性が上がるのですね。

こちらは、また別の記事で詳しくご紹介します。

いかがでしたか?

演奏がなかなか安定しないと言う方は、ぜひ親指の場所を確認してみてください!

BLOG, 【A】ギター初級者, 【B】ギター中級者 アコースティックギター|エレキギター|ギターレッスン|伊丹ギター教室|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2023.8.19

本日はハネたリズムについてご紹介していきたいと思います。

メニューはこちらです。

① 2種類のリズムとは?

②ストレートについて

③ハネ(スウィング/シャッフル)について

④こんな曲に使われています

私たちが普段聴いている音楽には、いろんなリズムの音楽があります。

ですが、その中にストレートなリズムと、ハネたリズムと呼ばれるものがあることをご存知でしょうか?

本日は16分の代表的な2つのリズムを紹介したいと思います。

1 ストレート

2 スウィング/シャッフル

それではまず1つ目のストレートリズムから考えてみましょう

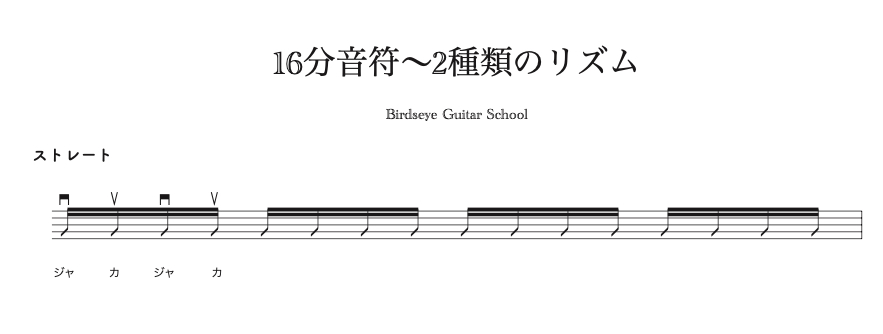

こちらの楽譜には16分音符が並んでいます。

16分音符のような細かいリズムは基本的にアップダウン交互のオルタネイトで演奏します。

リズムを口で歌うと、

ジャカジャカジャカジャカ

こんな感じのリズムです。普通ですね。これをストレートと呼びます。

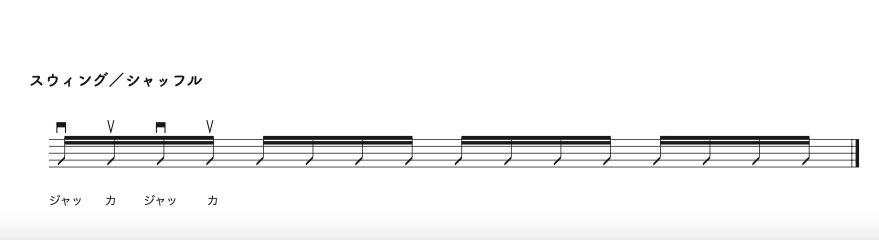

それではもう1つのハネたリズムとはどんなものでしょうか?

こちらをご覧ください。

何が違うねん?って思った方、よーくご覧ください。

ジャとカの間に小さな『ッ』が入っています。この小さな『ッ』が入ることで、少しのタメが生まれます。

するとジャッカジャッカジャッカジャッカ のようになります。なんとな〜く、楽しげなリズムに聞こえませんか?

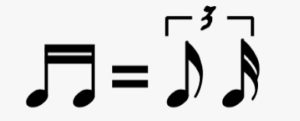

楽譜の見た目上はストレートもハネも変わりません。

どうやって演奏し分けるのでしょうか?

答えは簡単。楽譜にSWINGやSHUFFLEという言葉が明記されていたら、その曲はハネて演奏するのです。

SWINGやSHUFFLEという言葉ではなく、以下のような記号でも同じ意味になります。

SWINGとSHUFFLEについては少し違いがありますので、また今後に記事を書きます。

ストレートの曲/夏色(ゆず)、Long Train Runnin’(Doobie Brothers)etc・・

ハネた曲/チェリー(スピッツ)、ドライフラワー(優里)etc・・

いかがだったでしょうか?

ぜひ2つのリズムの違いを知って、いつか演奏にチャレンジしてみてください。

BLOG, 【A】ギター初級者, 【B】ギター中級者, 【I】上達の盲点 ギターリズム|スウィングシャッフル|リズム感|伊丹ギター教室|宝塚ギター教室|宝塚山本ギター|川西ギター教室|川西池田ギター|雲雀丘花屋敷ギター

2023.8.13

本日は気づかないうちに上達を妨げてしまう演奏フォームのワースト3を紹介していこうと思います。

フォームが大切なのは皆さんもご存知のことだと思いますが、気づかないうちについついやってしまう悪いフォームがあります。

今日は私がレッスンをしている中でも非常によく見かける中から、3つご紹介します。

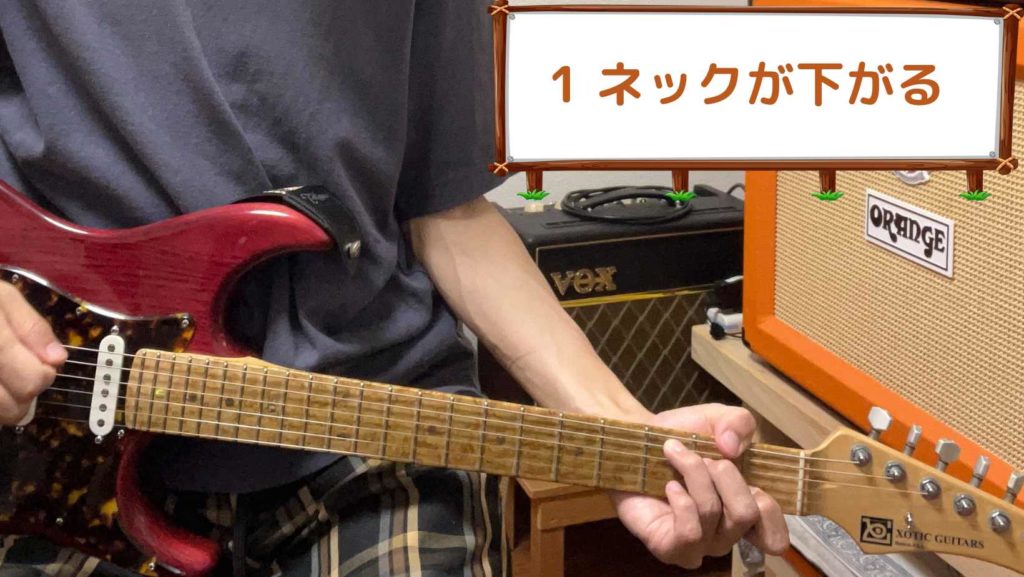

非常に多いのですが、鏡で正面から見るとギターは斜めに下がってしまっている状態です。

ギターの左右で重さが異なるため、自然に持つとこうなってしまうのは分かります。

では、なぜこれが良くないのでしょうか?

例えばCコードを教えてみてください。コードを押さえたままネックを下に傾けて行くと、手首が反り返ってしまうのがわかると思います。これが演奏には良くありません。手首に負担がかかりすぎて、慢性的な演奏の不自由を生む結果につながります。

慣れるまでストラップを少し短めにして補助し、意識的にネックを地面と平行になるようにしてください。

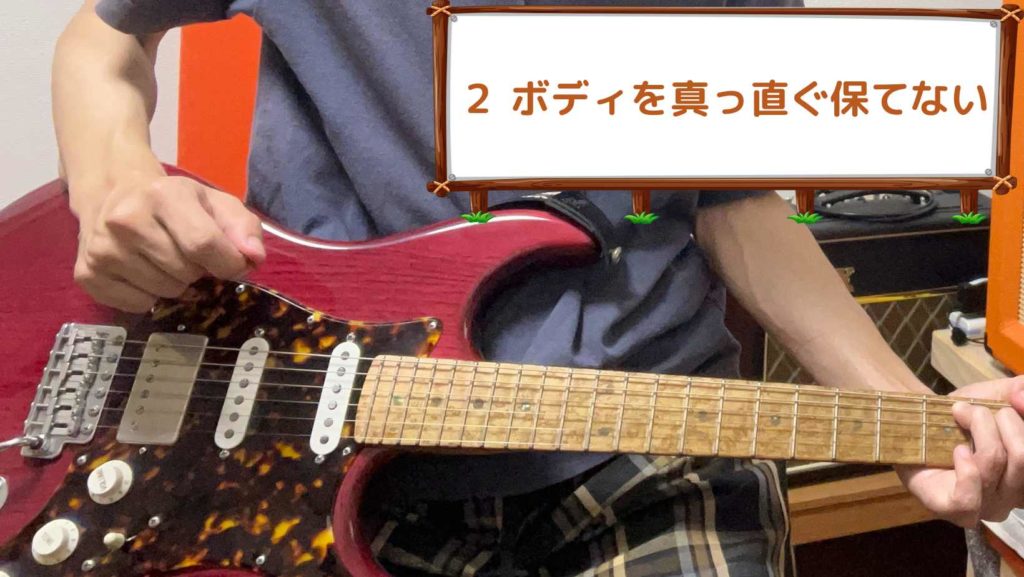

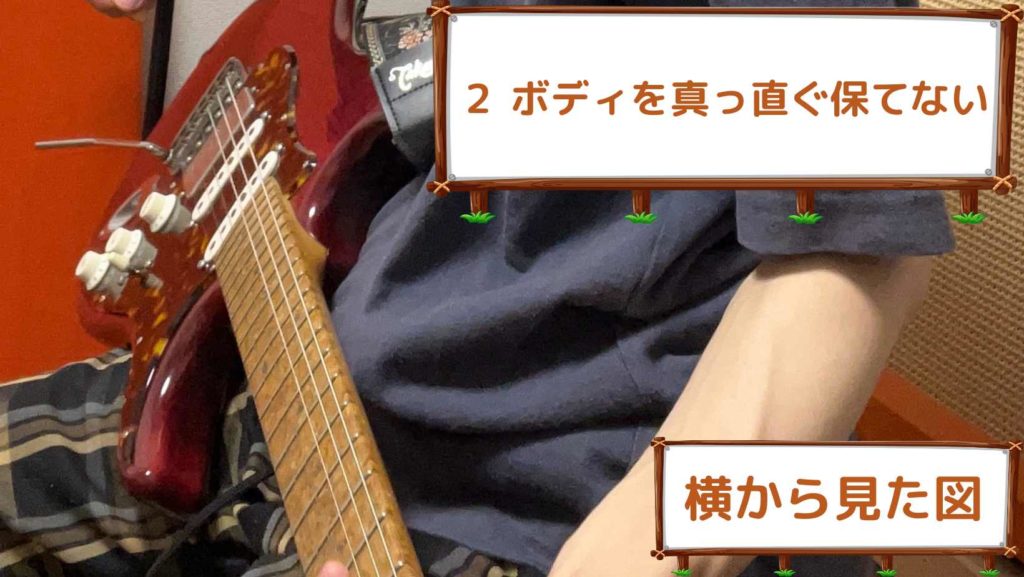

横から見てみましょう。

これも非常に多いのですが、ギターと言うのは立位を基本とする楽器です。

ストラップをつけて立った状態でギターを持ってみましょう。

楽器と背中がまっすぐの状態になりますね。

ここでも同じCコードを押さえてみてください。左手を見てみると指がよく見えないと思います。

これじゃ指が見えないよーと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの方が良いのです。

先ほどもお話ししたように指が見えるようにギターを構えるとギターはどうしても斜めになってしまいます。目で見やすくなる反面、手首を反り返ってギターを押さえるのが困難になります。

楽器はまっすぐにもち、視覚に頼らず、指の感覚で練習するようにしてみると良いでしょう。

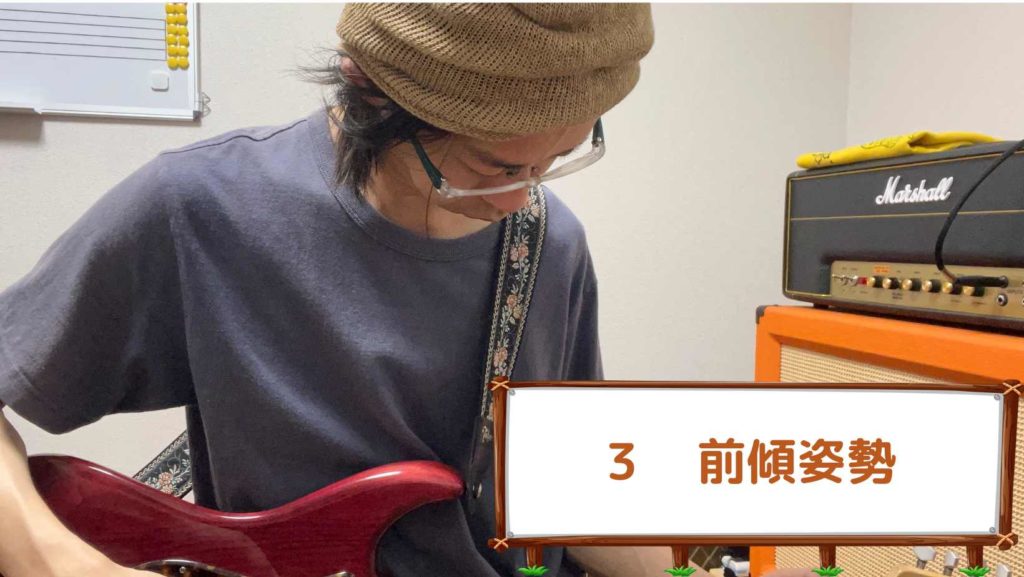

前傾姿勢になる理由は、先ほどと同じように左手が見たいと言う理由が大きいと思います。

前傾姿勢になる理由は、先ほどと同じように左手が見たいと言う理由が大きいと思います。

ある程度の前傾姿勢に大きな弊害があるわけではありませんが、きつめの前傾姿勢を長時間前傾姿勢を保っていると首に大きな負担がかかり、呼吸もしづらく、音楽をオープンに感じられなくなってしまいます。

体と感情をオープン(開放的)な状態でギターを演奏すると、心地よいリズムを演奏したり広がりのあるイメージでフレーズを演奏したりすることができるので、これも大事なことだと思います。

いかがでしたか?

自分がどのような演奏フォームになっているかを認識するところから始め、負担が少なく心地よく演奏できる状態を目指してください。

BLOG, 【A】ギター初級者, 【B】ギター中級者, 【H】効果的な練習法 アコースティックギター|エレキギター|伊丹ギター教室|宝塚ギター教室|川西ギター教室|演奏フォーム

2023.8.5

バッキングトラックを制作しました。

Eドリアンスケールの少しファンキーな感じのロックのバッキングトラックです。

アドリブの練習にぜひ使ってみてください。ギター以外の楽器にも使用できます。

7つあるモードスケールの1つで、メジャースケールの2番目からはじまるのがドリアンスケールです。

Cメジャースケールの場合、2番目のDからはじまる D E F G A B C が、Dドリアンスケールの構成音です。

マイナー系のムードですが、ちょっと明るい雰囲気も持っています。6度の音が長6度になっており、そのような雰囲気を醸し出します。

今回のバッキングトラックはEドリアンのため、Dメジャースケールの構成音と同じになります。

(ちょっと難しい方にはとりあえずEマイナーペンタトニックスケールを弾くだけでも楽しめます。)

元の曲はこちらです。

BLOG, 【B】ギター中級者, 【C】ギター上級者, 【T】バッキングトラック エレキギター|ギターレッスン|ギター上級者|ギター中級者|伊丹ギター教室|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2023.7.22

本日はスケールの練習・中級編として、解説していきます。

今回は前回の記事の続編です。

前回の記事でも、スケールを練習することについてのメリットについてを述べました。

中級者以上のレベルになってくると、スケールを練習してアドリブを演奏することが上達に欠かせなくなります。

好きな音楽のジャンルによっては、アドリブなど必要のない音楽もあるでしょう。

しかしアドリブ(インプロビゼーション=即興)を行える、ということは

・スケール

・テクニック

・リズム&グルーブ

・理論

・フレーズ

・マインド

・フィジカル

など様々な要素が必要とされ、それらを高めてくれる、いわば音楽の中の総合芸術と言っても良いかもしれません。

その中にスケールは、当然なくてはならない基本中の基本となり、日本語を学ぶ人にとっての平仮名の文字そのもののようなものです。

そんな難しそうなこと自分には出来ないだろうなと思う人もいるかもしれません。しかし、難しいことをやることが目的ではありません。スケールであろうと何であろうと、今の自分に適したやり方で、楽しんで自由に弾けば良いのです。

スケールなんて知らないよ!というプロの人も結構います。それはそれで悪いことではないのですが、この記事では学ぶ方法を知りたい方のために、このまま書き続けます。

アドリブをしている人を観察することから始めましょう。

プロの演奏家でも、たまたま見かけたセッションミュージシャンの演奏でも、SNS上の楽器プレイヤーでも構いません。

そして手始めに良いのは、自分が弾ける曲のギターソロがどんなスケールで出来ているんだろう?と興味を持つことです。最初は、それだけで構いません。

(もしちょっとでもスケールの形が見えたり、あるいはなんとなくでも正しい音がある場所が分かる気がしたら、嬉しさが感じられますよ。)

ですから、練習に入る前に、興味を起こすことがファーストステップです。

次に練習方法の紹介をします。

#1

まず基本はポジションは覚えること。はじめに覚えるべきはCメジャースケールと、Aマイナーぺンタトニックスケールがおすすめです。それぞれのスケールに5ポジションという概念があります。上記のスケールをネック全体で網羅するために、基本となるのがこの5つのポジションを覚えることです。

(具体的なポジションを見たい方は、ページ上部のリンクをご覧ください)

#2

次にCメジャースケールの3ノートパーストリングスケールと呼ばれる7つのポジションを覚えます。これも5ポジションと同様にメジャースケールであるには変わらないのですが、1本の弦につき必ず3つの音を弾くという法則に則って演奏するポジショニングです。

サラっと書きましたが、マスターするにはそれなりに時間のかかる作業と思います。

スケールに関心がない内に、こんな練習を初めてしまうとほとんど挫折街道に突っ込んでいくだけだと思います。この段階でまだあまり興味がない人は着手するのを少し待ったほうが良いでしょう。

上記の練習が難しそうだ、と感じた方には次項をご覧ください。

そして何となくどんなスケールで出来てるんだろう?と意識してみてください。

何か知っているスケールのポジションの中から3、4音だけを抽出して、任意のバッキングカラオケなどの上で練習してみてください。何となく弾いてみるくらいでOK。徐々にスライドやチョーキング、ハンマリングやビブラートなどのテクニックを挿入してみましょう。

マイナーペンタトニック・スケールの代表的なポジションを1つ使って、良さそうなブルースのバッキングトラック(YOUTUBEなどで見つけられるでしょう)で練習してみましょう。1つ気をつけなくてはいけないのは、曲にはキーというものがあります。

Aマイナーペンタを使う場合はキーAのブルースのバッキングトラックを使用してください。

それぞれの具体例は、出来ればやはり教えてもらうことが大切です。

YOUTUBEなどで探せばよいレクチャー動画を見つけられるかもしれませんが、スケールを生きた言語として学ぶためのアドリブなどは、生身のミュージシャンから生の演奏と一緒に演奏して相互反応を体感することが、最も本質的であり効率的です。

上達に伸び悩んでいる方、何を練習していいかわからなくなった方にお勧めします。

BLOG, 【B】ギター中級者 アコースティックギター|エレキギター|ギターレッスン|伊丹ギター教室|宝塚ギター教室|川西ギター教室

2023.7.11